推普日记——哈尼凝古韵,学子播新声

八月十九日,星期二。旭日初绽,云岭匠“薪”推普小队已经带好行囊,奔赴曾先后荣获“全国乡村旅游重点村”、世界“最佳旅游乡村”的阿者科村。元阳县新街镇宣传委员陈老师引路时,百年古路正蜿蜒向山坳深处,我们在足音里聆听“阿者科计划”:65户人家的烟火,如何在乡土振兴的舞台上,奏响新旧交融的华美乐章。

八月十九日,星期二。旭日初绽,云岭匠“薪”推普小队已经带好行囊,奔赴曾先后荣获“全国乡村旅游重点村”、世界“最佳旅游乡村”的阿者科村。元阳县新街镇宣传委员陈老师引路时,百年古路正蜿蜒向山坳深处,我们在足音里聆听“阿者科计划”:65户人家的烟火,如何在乡土振兴的舞台上,奏响新旧交融的华美乐章。

行至半路,哈尼族称为“打褙子”的传统图景猝然铺展,妇女指尖似衔着春燕,木条往来间,各色丝线带着指尖的温度化作哈尼族人头饰、手环等的织物。这里的村民还会为自制的布匹染色,色彩晕染间,哈尼族传统服饰的轮廓,正慢慢清晰。

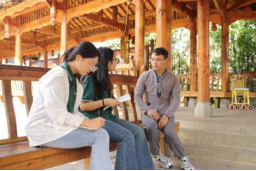

恰逢其他高校的研究生在此开展课业调研,青春的身影同在此处古村落交错,我们以相机定格校际联动的瞬间,像把两束探照文化的光,拧成了更亮的火炬。

陈老师的讲解,为我们揭开“寨神林”的神圣面纱——这片“圣神之地”,每年农历二月,村民会来此祭祀,祈求丰年。”行至村口取水处,“山神水”潺潺流淌,映照着哈尼族“万物有灵”的信仰。

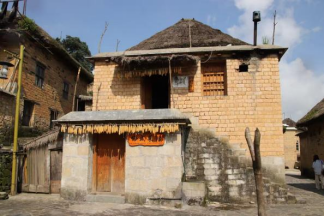

目光掠过传统民居,石砖垒就的一楼敦实如磐,土砖砌成的二楼托着茅草顶,像给房子戴了顶毛茸茸的棕帽。哈尼人顺应气候而生的智慧藏在每一块砖石里。踏入民居内部,还了解房间的构造与哈尼人的一些生活习惯。

阿者科村议事亭,是当日推普的主场。十六双眼睛映着PPT的光,像盛着星子的陶罐。云岭匠“薪”蔡雨娇同学用字词带读,绕口令等方式带给孩子们普通话的知识,孩子们踊跃回答,积极互动。分组交流时,国歌与童谣的旋律和“哈尼哈巴”的非遗调子交错——吸引游客驻足,将镜头悄悄对准。与此同时,我们一些成员也在村里进行普通话问卷调查和情况采访,以帮助我们了解这里的推普情况。

交流尾声,游戏与哈尼族舞蹈相互映衬,推普小队与孩子们合唱《让我们荡起双桨》时,乡音与普通话在风中交融。

走过梯田时,我们似乎明白了:推普不是打破传统的楔子,而是架起桥梁的绳索——哈尼族的古韵在坚守里沉淀,学子的新声在传播中生长,当两者共振,便是文化最动人的回响。

走过梯田时,我们似乎明白了:推普不是打破传统的楔子,而是架起桥梁的绳索——哈尼族的古韵在坚守里沉淀,学子的新声在传播中生长,当两者共振,便是文化最动人的回响。

此次“阿者科”之行,让我们都有许多感触,其中云岭匠“薪”徐昊同学和李梓霏同学在笔记上写道:刚开始走进阿者科村,见旅游资源开发完善、风景怡人,我暗自觉得这里该比前面的村子好很多。直到看到那些小朋友——稚嫩的脸庞眨着明亮的眼睛,认真听完宣讲后,交谈中我才发现,他们日子或许不尽人意:村中青壮年多外出务工,多数成了留守儿童,教育资源不算好,娱乐也匮乏。烈日下,他们仍兴致勃勃表演舞蹈,手拉手唱儿歌,一举一动里有羞涩、天真,也有大方、伶俐。他们物质或许匮乏,精神却充足,让我盼着能带来更多,在这方土地留下痕迹。

今天的推普活动更让我对普通话社会价值有了新思考。孩子们用普通话朗读“学好普通话,方便你我他”时,眼中光芒藏着自信与希望;邀请哈尼族小朋友表演,他们不约而同用普通话唱流行音乐,这映出新时代少数民族儿童信息渠道多元、学普通话的强烈愿望。我们鼓励他们用普通话介绍哈尼族文化,他们讲述时的自豪,让我体会到汉与哈尼文化的交融;而他们跳民族舞蹈时天真的笑容,更给了活动强劲动力。这让我明白,有效的语言推广不是简单“教与学”,而是要在尊重文化差异的基础上找贴近生活的方式。作为中文专业员工,我们既要做普通话传播者,更要当文化桥梁,为铸牢中华民族共同体意识、各民族文化美美与共贡献青春力量。

williamhill官网 威廉希尔中国官网 汉语言文学24级创新人才基地班 蒋云贵

2025年8月19日